2008年01月23日 「ザ・ゲーム」

12月4日夜のこと。スタッフ会議が終わって部屋でくつろいでいると、スタッフのミボヤイから電話があり、「男子寮生3人が寮からいなくなった。そちら(白百合寮)でも寮生がいなくなっていないか調べてくれないか」という。点呼すると、専門学校に通うブチュという女の子がいなくなっている。

先週に引き続いて、また脱走者か!

しばらくしてカンポンからも電話があった。深刻そうな口調である。

「ピータカシ、一度に4人もの寮生が集団で無断外出するっていうのは、異常事態です。すぐにホールで緊急生徒集会を開きましょう」

「えっ、でももう夜の9時半だぜ。もう寝入っちゃっている子もいるし・・・。まずはスタッフだけでその辺を探したほうがいいんじゃないのか」

「いえ、その前に寮生を集めて情報を収集しましょう。まずはホールに全員を集合させてください」

「う、うん、わかった」

さくらホールでの集会

どうもなにか変だなあと思いながらも、全員を階下に召集した。目をこすりこすり起きてくる子もいた。

ホールではすでにすみれ寮、ひまわり寮の寮生たちが集合し、カンポンが子供たちになにか説教している。全員、おしだまったままだ。

そこへなんと、当のブチュが帰ってきた。カンポンが怖い目でブチュを見据える。

「どこへいってたんだ。こんな時間に」

ブチュはカンポンの目も見ず、ふてくされてたっている。

しばらくして、デッスリチャイ、アド、フアの男子3人も相次いで寮に戻ってきた。おずおずと皆の座っているホールに正面から入ってきた3人の前にカンポンが歩み寄る。

「こんな夜遅くに、どこでなにをしてた。ん? 酒を飲んでるな。顔が赤いぞ。酒を飲んできただろう。お前ら、ちょっと事務所に入るんだ」

カンポンが激しい口調で怒鳴る。その勢いに押されるように、デッスリチャイたちはのろのろと私の前をすりぬけて事務所に入っていった。そのとき、フアがホールの柱にぶつかってよろけた。寮生たちから笑いがもれる。

「静かに! 笑ってる場合じゃない!」

と今度は私が叫ぶ。

フアは完全に千鳥足である。酒を飲んでる? でも、なんか、くさいなあ。いや、息ではなくて、演技が。

ここへきて、私は完全に気づいていたのだ。これはお芝居である。しくまれた「ゲーム」である。私をまんまとかついだ挙句に、最後は顔をほころばせて花束とかケーキかなんか持ってくるんだろうな。明日はプミポン国王の誕生日、つまりタイでは父の日なのである。スタッフや寮生たちは毎年、この「父の日」のイベントとして、こうして私を担いで驚かせたあと、一転して喜ばせるという、単純なパフォーマンスをやってくれるのである。しかし毎年12月5日当日の朝では、あまりにもバレバレなので、今年は私の不意をつくために、前夜に決行する計画をたてたのであろう。

実はカンポンから全員召集の電話があった時点で少しおかしいなあ、とうすうす気づいてはいた。あまりにも設定が不自然すぎるのだ。

しかし、私は彼らが最後までこの芝居を全うするまで騙されたふりをして、一緒に演技者の一団に加わることとにした。共犯者である。実験演劇の世界である。どこからどこまでが演技者でどこからどこまでが観客か不明瞭で、誰にもわからない。いつのまにか演技者になっている。事務所でカンポンとデッスリチャイが事務所で激しく言い争いをしているのが聞こえた。これまたさくら寮演劇クラブそのもののクサさである。私はパンヤー(高1の男子)に向かって命令した。

「太い棒を探してこい、やつらをひとりひとり叩いてやる」

「は、はい」

パンヤーはそう答えるがなかなか棒を探しに行こうとしない。

「けっ、なにをぐずぐずしてるんじゃーい」

私は自分で物置に走っていき、壊れた箒の柄を見つけるとそれを拾ってホールに戻り、その箒の柄でドンと一発床を叩いた。

ホール全員に緊張感が走る。私の鬼の形相を見て、子供たちの顔がびびっている。たぶん、このお芝居は一部の計画者以外には知らされていないらしくて、これが本当の事件だとまだ思い込んでいる子供もたくさんいるらしい。

しばらくすると、デッスリチャイたちがカンポンに捨て台詞をはきながら事務所から出てきて、ホールを通り抜け、外へ出ようとした。

「ちょっと待て」

私は箒の柄をもって仁王立ちし、外へ出ようとする彼らの前に立ちはだかる。箒の柄で通せんぼした。それを振り払って外を出て行こうとする3人。

「ピータカシ、落ち着いて、落ち着いて」

後を追ってきたカンポンが私の後ろから私を抱きかかえるようにして、なだめにかかる。

「いや、一発やつらの尻でも叩かないと気がすまない。放してくれ」私はカンポンを振り切って棒を振り上げながら、鋭い眼光のまま、さらにつき進んだ。

寮内からかすかな悲鳴が上がる。誰かが叫ぶ。

「タカシ兄さん、叩かないで」

まさにそのときむこうからデッスリチャイたちが、花束やプレゼントをもって微笑みながらやってくる。ここでお芝居は終了である。ここでハリウッド映画なら、もうひとつふたつ展開があって、私が勢い余ってデッスリチャイを殴り倒してしまうところだが、さすがにそこまでやると、収拾がつかなくなる。

寮生たちの前に並んでプレゼントを掲げ、私やデッスリチャイ、アド、ブチュ、カンポン、ミボヤイたちが「なーんちゃって!」と笑顔で事実を打ち明けたところで、やっとホールに安堵感が漂い、拍手が起こった。が、中にはまだきょとんとしている子もいる。寮生たちの何割かはすでにこの計画を知っていたり、途中で気づいていたが、私も演技に加わって凶器(?)を持ち出すことまでは想定外だったらしくて、かなり緊張していたらしい。

が、私も他のスタッフもまったく予期していなかったことがあった。

ウィチュダー、ボンパット、ナルポンら年少の寮生たちが、このお芝居を完全に信じ込んでしまったようで、ネタばらしが終わったあとも、しばらくの間泣きやまなかったのである。よほど怖かったのであろう。ちびっ子たちには、実に申し訳ないことをした。PTSD(心的外傷後ストレス障害)にならなければよいのだが。

クリスマス会での男子の爆笑コント

クリスマス会でプレゼントをゲットしてほほ笑むふたり。

トップに戻る

2008年02月23日 「異文化と他者」

ラフ族のホイプーマイ村という村で、ナンタワット・ナデ君(28歳)の結婚式があって、出席した。彼はさくら寮の第3期生で、大学を卒業したあと、ドイトゥンのロイヤルプロジェクトで働いている。奥さんもラフ族のかたで妊娠5ヶ月。いわゆるひとつの「できちゃった婚」ではあるが、まあそんなことはよろしい。うれしいのは、卒業して10年もたっているのに、ちゃんと忘れずにさくらのスタッフを招いてくれたことである。

ナンタワット君の結婚披露宴

すでにさくら寮の卒業生の100人以上は結婚して家庭を持っていると思われるが、そのうち結婚式に招いてくれるのはほんのひと握りである。もちろん結婚したときの状況などにより、生活に追われてささやかな披露宴さえ開くことさえできない、あるいは若すぎる結婚や周囲から祝福されざる結婚、もしくはできちゃった婚の恥ずかしさなどで、招きたくてもなんとなく気が引けるなど、それぞれに事情もあるだろうが、たいていの人は「過去のことなんて覚えちゃいねえ。関係ねえ、関係ねえ」ということなのかもしれない。ここでは多くの人々が「今、ここ」だけで生きている。すぎてしまった日々を回顧もしないし、郷愁も未練も後悔も抱かない。歴史や過去に敬意を払わず、記憶を糧としない生き方を、多くの日本人は「貧しい」生き方だと感じるだろうが、別に彼らを恩知らずと罵るつもりもない。それは彼らの文化社会の中ではいたって普通のことであるからである。しかしやっぱり、たまに、ナンタワット君のように卒業生が声をかけてくれると素直にうれしいものだ。

さて、このところ、寮の中で物や現金が紛失する事件があいついだ。同室の寮生が盗んだことがわかった。先日は、寮生数名が、学校の欠席届けの書類を事務所から勝手に持ち出し、スタッフのサインを真似て署名して学校に提出し、スタッフの知らない間に学校をさぼっていたという事実が発覚した。どうして、またこんなあからさまに犯人がバレバレの犯行を、どうしてまたこんな見え透いた嘘を、ということが実に多い。

ナンタワット君の結婚披露宴

こちらでタイの人々やさくら寮の子供たちと接していると、さまざまな場面で違和を感じることも多い。食文化や習慣の違い程度であれば、差異を楽しむ心の余裕もあるが、それがこと自分の倫理観や信条に照らし合わせてどうしてもゆずることができない一線を越えていたりすると、頑ななる自我が異議を唱え始める。要するに同じ感覚を持ち合わせないことが歯がゆく、さびしくなるのである。

しかし自明なことだが、私たちが支援しているのは、異民族という「他者」である。

私はキリスト教信者ではないが、キリストのいう「汝の隣人を愛しなさい」とは向こう三軒両隣りの住人と仲良くしなさいという意味ではなく、「他者への愛」のことであるぐらいのことは心得ている。自分が理解可能なものへのみ向けられる愛は、「自己愛」にすぎない。愛とは理解不能な他者を、それでもなお許容することである。

「だが、お前たちは自分の敵を愛しなさい。そして、お返しを何も期待せず、善いことをなし、貸しなさい。……なぜなら、至高なる者こそ忘恩の人々に対して親切な方だからである」(ルカ伝)

異質なるゆえに「他者」は排斥の対象であるが、半面、関心や憧憬の対象にもなる。

そもそも私が日本を飛びだした20年前、私は日本での日常の中に「他者」を見いだせないでいたのだと思う。情報のバブルと精神的モノカルチャー化が進む社会の閉塞感の中で、すべての風景が、―恋人でさえもが―あたかも自己の鏡像のように感じられた。だからこそタイという、わかりやすいほどに端的な異文化との出会いに、あれほど魅了させられたのだと思う。だからタイに来て間もない頃は、日本にいたとき以上に「人」がリアルに感じられ、惚れっぽくもなった。思考も感性も己の分身のごとく知りすぎた相手よりは、何を考えているかわからないような未知の対象に関心が向かうのである。もとより恋愛が可能になるのは相手が「他者」であるからである。

けれども、人間とはずいぶん勝手なもので、他者の他者たるゆえんの部分が鼻についてくると、今度は拒絶反応を起こしたりもする。互いの異質さに魅かれあって結婚した男女が、最後は「所詮、お互いに価値観も住む世界も違ってたんだよね」と捨て台詞を吐いて別れるように。「他者」は愛の対象であり、一歩間違えば憎さ100倍の敵にもなる。

ナンタワット君の結婚披露宴

私自身のことを言えば、さくら寮で子供たちとともに暮らしていて、日々「他者」の意外性に直面するそのカルチャーショックが新鮮で、それが楽しくてしかたがない時期もあったが、年月がたつにつれ、その彼らの中の「他者」性がときにうっとうしく、腹立たしく感じられることも多くなった。(もちろん、子供たちの思いがけないやさしさにふれて、その懐の深さにこちらが恥じ入ったり、突き抜けた明るさに励まされたり癒されることもしばしばだが)そうして「他者」に対峙するのがついに耐えられなくなると、お山に行くのも、寮の子供たちと接するのさえも億劫になって、かつて自分が慣れ親しんだ文化領域に自閉し、部屋にこもってインターネットや活字の世界に浸ったりするのである。

そして自分の慣れ親しんだ文化領域というのが、実のところ、「戦後民主主義」をお題目のように叩き込まれ、アメリカのポップスなどを子守唄にして育った私のような世代の場合は、真の伝統からは切断された、アメリカ的なサブカルチャーのジャンクでうすっぺらな世界にすぎなかったりすることに気づいて愕然としたりするのだが。日本から逃れても、「アメリカの影」から逃れるのは容易なことではない。であるから、こちらの人の文化や品格がどうのこうのとは、恥ずかしいから言わないことにする。

卒業生チュチャート君の「婚約の儀」

2008年03月18日 「小さな無法者たち」

3月初旬のことである。

さくらエコホームの寮母のニラーが深刻な口調で電話してきた。またしてもエコホームの子供たちがなにかやらかしたのであろう。エコホームとはさくら寮の分室のようなもので、寮生30人ちょっとの小さな寮。チェンラーイ市内から約20キロ離れたカレン族の集落・ルアムミット村にある。ここへの入寮資格は基本的には貧困であること、村に学校がないということだけなので、選抜審査に学力試験も加味しているさくら寮の子供たちよりも家庭の平均的な経済状態はさらに貧しい。

さくらエコホーム

さて、自分のところの恥をさらしてしまうことになるが、寮母のニラーが小学生の子供たちの通うルアムミット小学校から呼び出しを受けたのはこんな情けない理由だ。最近、学校の電話の料金請求額が異常にかさみ、職員が不審に思って調べてみたら、学校の児童たちが無断で教員室に入って電話をかけまくっていたらしいことが発覚したのだ。そして料金請求書に同封されてくる発信先の電話番号明細などから、電話を使用した児童のほとんどがさくらエコホームの寮生たちであることが判明した。寮生たちも使ったことを認めているという。

エコホームの寮生は早起きで、いつも他の自宅通学児童よりも早い時間に集団で登校する。教員室は早朝に用務員さんが鍵を開け、それから最初の教員が入ってくるまでに30分ぐらい無人の時間帯があるのだという。その時間帯を利用して、子供たちは入れ替わり立ち代り電話をかけていたらしい。その額、数千バーツ。学校がカンカンになって寮母を呼び出すのも無理はない。

電話を無断使用したエコホーム寮生は全部で約20名。アカ族の少女一人を除く小学生の女子のほとんどと男子数名である。今年入寮したばかりの小学校3年生、9歳のAまで含まれている。通話先はほとんどが携帯電話で、親戚や家族、友人、なかにはボーイフレンドにかけていた子も。チェンマイやバンコク、はては南タイにかけている子もいた。兄弟や親類が出稼ぎに行っているのである。話を聞いて、しばし唖然とした。

さくら寮の食事風景

寮では携帯電話の使用を認めていないし、寮内には公衆電話もおいていない。寮の近くには公衆電話があるが、寮生の多くは電話をかけるお金もない。もうすぐ学校がお休みになるから、迎えにきてほしいと連絡したい。気持ちはわかる。しかし、よりによって学校の電話を集団で無断使用とは・・・。ちびっこのギャングたちである。子供たちは学校の電話が無料で使用できると思っていたわけではないだろうし、許可なく電話を使ってはいけないことを知らなかったわけでもないはずだ。善悪の観念がないというより、社会や道徳の規範にそって行動しようとする意思が弱いということなのか。目先の利益や欲望に負けて、結果生じるほんのちょっと未来の損益や信用の喪失をも展望しえないというべきか。もちろん使用した電話料金は各自の保護者に責任もって弁償させることになった。

私たちはついつい山地民の子供に対して「無垢で正直で純情」といった勝手に作りあげたイメージを抱きがちである。私もはじめてタイにきたばかりの頃はまさにそうだった。古きよき時代の、失われた時代の日本の子供の表情がそこにある・・・なんて。

しかし、どんな国のどんな地域の子供であれ、私たちがかくあるべきだ、かくあってほしいと思うイメージの中の子供と、現実の子供の間には決定的な齟齬がある。山地民子供たちもまたしかりである。身勝手で自己中心的だったり、人のものを盗んだり、計算高かったり、自分を守るためには平気で嘘をついたりする子もいる。12歳以上ともなれば考えていることはほとんどが異性のことばかりといったぐあいである。

実は私自身でさえも、よりチェンラーイの町に近いさくら寮の子供たちよりも、さまざまなメディアの情報や物質的な刺激を受けていないエコホームの子供たちのほうが素朴で誠実で聞き分けがいいに違いない、と単純に信じてきたところがある。たまにエコホームに視察に行けば、みんなちゃんとワイをして笑顔で挨拶するし、見るからに素直そうでいい子たちばかりじゃないかなどと感心する。しかし実際にはずっと一緒に暮らさない限り子供たちの行動や本質はよくわからない。

さくら寮のステージ

素朴であることと、善悪の判断ができるかどうかということもまた別の話である。どこにいようと、貧しかろうと豊かであろうと、人は教育によってしかモラルや善悪の判断力を獲得しようがないし、教育もなにも受けていない白紙の状態であればあるほど、外圧による変化の波をもろに浴び、他人の価値観や道徳観の影響を受けて、またたくまに別の色に染まったり、ねじくれてしまったりするのだ。子供は最初から「善」として生まれてくるわけではない。ときには学校教育によって、ときには家族や地域の共同体から教えられ、「善」として育てられていくものだ。

もちろん子供たちのこうした行動は、単に学校や寮内だけの問題ではありえず、むしろ、大人たちの社会を正確に映し出す鏡にすぎない。モラルに対する意識が希薄になってきているのは大人の社会も同様である。

さくら寮アカ族の女子

トップに戻る

2008年03月23日 「入試戦線異常あり」

卒業、そして進級、進学のシーズンである。

さくら寮では今年、中学、高校、専門学校、大学などあわせて36名の寮生がそれぞれの学校を卒業した。このうち寮に残って進学するのは約半分で、残り半分は就職したり、村に帰ったり、寮を出て自力での勉学継続の道を切り開く。

さて、ひとくちに卒業というが、大変なことである。以前にも書いたように、山地民の少女たちには、「15歳の壁」がある。村にいればたいてい15、6歳で結婚してしまうのだ。恋愛活動のスタートはもっと早い。

寮内の「卒業生を送る会」で涙のスピーチをする卒寮生

さくら寮の女の子たちだって、男がほっておかない。寮の門を一歩出れば、次の曲がり角の向こうで、買ったばかりのバイクを村から転がしてきた同族の男たちが、ポマードで塗り固めたヘヤ・スタイルで決めて、狼のように飢えた眼をぎらつかせて待っている。そこで愛と性の泥沼にはまりこめば、結婚、妊娠、退学、退寮(順序はケースバイケース)というお決まりのコースが待っている。

さくら寮の生活といえば、一部屋5人から10人のタコ部屋で、朝は5時起きで炊事に掃除当番、水シャワーに手洗いの洗濯、きっちりと時間が決められた三度三度のご飯はおかず一品かせいぜい2品、門限は夜の7時半、外泊はもちろん禁止、携帯電話や電化製品の使用は禁止、という厳しい規則に縛られている。しかも寮父は一般のタイ人の理解を超えたヘンテコな精神主義を唱える やっかいな日本人のおっさんときている。

こうして恋愛と性欲の誘惑に打ち勝ち、軍隊のような管理生活に耐え、修道女か禅僧のごとき清廉な生活を3年なり9年なり続けての卒業なのだから、そりゃもう、誰にでもできることではない偉業である。

ふだんこのコラムで寮生たちをけなしまくっている私であるが、なにはともあれ卒業までたどり着いた生徒たちの忍耐力だけは、ほめてやりたいと思う。集団生活が大の苦手だった私が、もし中学時代にさくら寮に入れられたりしたら、間違いなく2日以内に脱走しているだろう。

さて、さくら寮の場合、中学を卒業する寮生のほぼ3分の2は進学を希望し、中学時代、大きな問題を起こさずがんばった寮生に対してはそのまま支援を継続している。

ところが、今年は少し異変が起こった。数名の寮生が、3月も末になって「行くところがない」といって泣きついてきたのだ。

ある女子生徒は、ある公立の職業訓練専門学校の入試に落ちてしまった。食品・栄養学科入学が希望だったのだが、内申書と面接の審査で落とされたのだ。「ほかに行く学校がない」と悲観して、女子生徒は泣いて村に帰ってしまった。

寮内「卒業生を送る会」での出し物より

この職業専門学校、ちょっと前まではそれほど人気もなく、特に食品・栄養学科などはいつも定員割れ状態、誰でも無試験で入れるような学科だったはず。普通高校の受験の滑り止め、最後の落ち着き先とさえ言われていたこの公立の職業専門学校に、そもそも試験や選抜審査があるとは、実は私自身も思っていなかった。

しかし、どうも最近は事情が変わってきたらしい。タイの経済発展にともない、かつては中学卒業後、手に職をつけるために職業専門学校に進学していた都市部の子女の多くが、大学進学を前提に普通高校へ進学するようになった。ホワイトカラー志向が顕著になったのである。代わって10年ほど前から、職業専門学校は徐々に山地民の子女たちで占められるようになった。これまでタイ族が担っていたブルーカラーの層に空きができ、それを山地民が補填するようになったのだ。ここ数年、チェンラーイの職業専門学校における山地民の比率はどんどん上昇し、洋裁・被服科のように80%以上という学科も出てきた。

それでもこれまでは山地民の進学率自体が低かったので、たいていの学科は無試験で入れたのだが、その山岳民族の進学率がここ数年で急速に上がってきたため、職業専門学校の枠が絶対的に足りなくなっているというのが最近の状況のようだ。経理学科などは競争率数倍の狭き門だという。

さくら寮でも、大学進学を想定して普通高校に進学を希望する寮生が増えてきた。

チェンラーイ県内で有名な進学校といえば、公立のS高校とD高校である。さくら寮生たちの多くもこれらの学校を受験するが、この2校は、さくら寮生の通うU中学でいえばトップクラスの秀才でない限りまず受かる見込みはない。

一般的に山地民の子供たちは町の子と違って塾にも通っていないし、家庭教師をつけるような経済的余裕もない。といって独学の方法も知らない。さくら寮生を見ていても、テレビやラジオの受験講座を聞いている様子もないし、ねじり鉢巻して深夜まで勉強している姿も見かけない。なのに、寮生たちは、もしかしたら受かるのではないかと根拠のない期待を抱いているようなふしがある。自信ありげというよりは、楽観視しているにすぎない。もちろんタイにも統一模擬試験のようなものものがあって、ちゃんと調べれば、自分が受けようとしている学校の偏差値がどのぐらいで、競争率はどのぐらいかというデータから、合格の可能性を認識できるはずなのだが、そういうことはしない。ライバルの実力も知らないのである。

要するにさくら寮の子供たちは、まだよく世間を知らないというか、受験競争の厳しさの実態をわかっていないようなのだ。受験うんぬん以前に、入学願書の受け受けの締め切り日すら知らなかったために、願書を受け付けてもらえなかったという寮生さえいる。寮でもインターネットぐらい使えるのだから、そのぐらい自分で調べればわかりそうなものだが、まあ、自分の将来の問題に対する切実さが足りないというか、はっきり言えば甘ちゃんの部分がある。

寮内「卒業生を送る会」での出し物より

私はもともと学歴無用論者であるし、受験戦争を勝ち抜いた生徒だけが優秀な人間だとはまったく思わない。しかし、寮生たちのこの情報収集能力のなさ、世間知らずぶりは、社会に出たときに間違いなく出鼻から出遅れ、致命的な差をつけられてしまうに違いないなと思う。そうやってオタオタしている間に、結局は社会の底辺であえぎ、搾取されるばかりの存在に甘んじてしまうのではないかと、心配になる。おっとりしているのは彼らのいいところだが、厳しい現実社会の中で、たくましく闘い、生きていく力だけはなんとかつけてもらいたいと思っている。がんばれ、寮生たちよ!

中学の卒業式に出席したさくら寮生たち

トップに戻る

2008年03月28日 「野豚」

3月下旬はいつもさくら寮の来年度の新入寮生選抜の時期で、今年も3月21日から23日かけて、合宿制の入寮選抜審査会が行われ、約30名の応募者が試験や面接を受けた。そのあと、スタッフは受験生たちの村をまわって、家庭の経済状態などを調査し、最終的に10名ほどの新入寮生を決定する。

その調査のためにチェンセーン郡の山の中にあるヤオ族の村に立ち寄ったとき、村の豚小屋にムー・パー(野生の豚)の子供が飼われていたのを見た。山で捕まえてきたものだという。

これはフツーののどかな豚の親子

タイのムー・パーというのが、家畜として飼われる前の原種の豚(日本ではこれをイノシシと呼ぶそうだ)のことなのか、それとも飼われていたブタが逃げて野生化したものなのかよくわからない。ブタとイノシシが種として動物分類学上、どのように違うのか、浅学の私にはわからない。そもそも、こちらの家畜豚は黒くてイノシシのように鼻も長いし、野生豚のほうも日本のイノシシほどいかつい容貌ではなく、家畜豚をちょっと毛深くしたような感じで、見た目には双方あまり変わらない。しかし、野生豚の牙は鋭く、性質は思いのほか獰猛らしい。

私が檻越しに「かわいいねえ」と野生豚の頭をなでようとしたら、飼い主から「噛みつかれないように気をつけなよ」と注意された。

それから数日後、寮生のペン、ナチティ、ラダーらとさくら寮の台所で世間話をしていたときのこと。モン族のラダーが怖い話を始めた。

彼女がパヤメンライ郡にあるメーパオ村の実家に帰った日のことだった。家に着いた日の午後、ショッキングなニュースが村の内外を駆け巡った。ちょうど村の1キロほど手前、チェンラーイから村への帰り道の途上にある道路脇の畑の一角で、モン族の男性3人が野生豚に襲われて瀕死の重傷を負ったというのだ。

目撃者の話によれば、それは牛ほどもある巨大な野豚で、森のほうから猛スピードで(文字通り猪突猛進というやつか)駆けてきて、畑で仕事をしていた村人を次々と襲ったのだという。一人は眼球が飛び出し、顔面がぐちゃぐちゃになるほどに、一人は腹を噛まれて内臓が飛び出すほどの重症を負い、一人はお尻から足にかけて噛まれて骨が飛び出すほどだったという。全員が病院に担ぎこまれ、一命を取りとめたという。

敬礼! ラフ族の村で

やがて地元の警察官たちも大挙駆けつけて大捕りものとなった。ふだんは村人の猟銃の所持を厳しく取り締まっている警察官も、この日ばかりはかなりびびっていて、無届の猟銃を村人が持ち出してきてもお咎めなしどころか大歓迎の様子で、野生ブタ銃殺に一致協力を要請した。

通常、野生豚はおとなしくて、人に危害を加えないといわれている。が、猟師に銃で撃たれて傷を負っていたり、威嚇されたりすると、興奮してか、あるいは人間への復讐のためか、人里に降りてきて人を襲うという。

「ちょうど私がさくら寮から帰った日の出来事だったから、ひとつ間違ったら私も襲われたかもしれないです」

ラダーは青ざめた表情で話した。

結局、野生豚は村人たちに追い詰められ、射止められた。肉は村人みなで分け合って食べたという。しかし、なかには「人の肉を食ったブタなんて食べられないと」という人もいたらしい。

しとめられた野豚の頭

そんな話をしていたら、横でそれまで黙って聞いていた大学4年生のペンが口を開いた。

「実は私の3歳年上の兄も、昔、野豚に噛まれて死んだのです」

「えーっ」と、一同驚きの声をあげた。

ペンはさくら寮に10年以上在籍するが、そんな話をするのははじめてだったからである。ペンはメースアイ郡の出身のラフ族である。

「あれは私が小学4年生のときでした。やはり、村人が森で銃で撃ちそこねた手負いの野豚が村の中に突進してきて、暴れていたのです。そして、豚を捕まえようと鉈をもって家から飛び出してきた兄を襲ったのです。兄は腰や足をかまれて、出血多量で亡くなりました。病院に到着する前に息絶えていました。

一回目にかまれたあと、兄がそのまま死んだふりをしてうつぶせになっていたら助かっていたかもしれないけれど、立ち上がって鉈で豚と対決しようとしたのです。でも兄が死ななかったら、たぶん母が死んでいたでしょう。母も近くにいましたから。」

野生ブタが人を襲うという話は本当にあるのだなあと思った。

10年以上前の話だが、ナーン県のムラブリ族の働く畑の出作り小屋に一泊したとき、100メートルほど先の丘の頂上に、沈む夕陽を背に受けてシルエットとなった巨大な野生ブタを見たことがある。体調2メートルはあっただろうか。逃げる様子も見せず、こちらの様子をじっと伺うように堂々とたたずんでいた。そのときは、「孤独な勇者」といったかっこいいイメージしか思い浮かばなかったが、もしかしたら私たちを狙っていたのかもしれないと思うと、いまさらながら冷や汗が出てくる。

入寮試験風景

今年のさくら寮入寮生応募者たち。この中から10名が選ばれる。

入寮試験では自己紹介、アピールの審査もある

トップに戻る

2008年05月28日 「スタッフ慰安旅行ラオスふたたび」

旅を終え無事フエサイの船着き場に帰還したさくらのスタッフたち

5月初旬、今年も女性陣の要望(要求?)によって、スタッフ慰安旅行が敢行された。この原油高による物価高騰の折、今年はなんと外国旅行である。といっても、パスポートと20バーツの渡し舟料があれば誰でも行けるラオス北部への陸路の旅。一応外国とはいえ、プーケットやサムイ島に行くよりずっと安上がりなのである。

当然予算は限定されているので、最安ゲストハウスに最安レストランを選び、行先は、ふところ具合と相談しながらその日その日の気分次第で決定するという、半分バックパッカーのような迷走サバイバル旅行である。文句だけは一人前につけるがまったく主体性がなく旅慣れてないタイ人スタッフをぞろぞろ引き連れて、運賃やホテルの交渉をしなければならないという過酷なツアコンの任務を命じられたのは、去年、巨大ラーメンを3杯食べたらただの店に挑んで命を落としそうになった辺境旅行オタクの茅賀宏君である。

ルアンパバーンの町並み。

まだパスポートを取得していないスタッフ2名を無情にもチェンラーイに置き去りにして、さくらスタッフ8名一行は、車をチェンコンで預け、舟でフエサイに渡り、入国手続きの後、ミニバンをチャーターして、一路、中国との国境の町、ボーテンに向かう。

つい3年前、オンボロバスで12時間もかかってたどりついたフエサイールアンナムター間の道路は、今や完全に舗装され、3時間ちょっとで走破できるようになっていた。これには正直、感動した。

ボーテンの後に行ったルアンパバーンの変貌にも驚いた。前回私がこの古都に来たのは9年前のことである。シーサワンウォン通りになんと1キロにもわたって延々と続く巨大なナイトバザールができていた。が、このナイトバザール、なんだか奇妙である。閑散としていて客より売り子の数のほうが多いうえに、なおかつ異様に静まり返っている。裸電球の薄暗い照明の中で、ほとんど音のない沈黙の世界である。街が世界遺産に指定されて、電飾や拡声器の使用が規制されているのだろうか、なにか、たとえば宮崎駿のアニメ『千と千尋の神隠し』の世界に迷い込んでしまったような、幻想的な夢の中にいるような感じがした。

いろいろ変化はあるものの、それでもまだ、ラオスの女性たちは素朴なイメージを残している。学校の女子生徒の制服もまだサロンを死守していて実によろしい。

さて、昨年のメーホンソン旅行でも露呈されたわがさくらプロジェクトの女性スタッフたちの問題は、車に弱いこと、それに異文化の世界に基本的にほとんど無関心であるということであった。

すなわち、車に乗り込む→ほどなくして眠る→車が止まる→飯の時間がきたことを理解し車から降りる…という極めて条件反射的な行動を繰り返すのみで、車窓から変わりゆく風景を眺めてしみじみと旅情を味わうという贅沢をすでにあっさりと放棄している。

慰安旅行とはいえ、せっかくの外国旅行の機会なのであるから、貪欲に物事を観察し、異文化体験からなにかしらスタッフに学んでほしいと思っている私としては、不満である。

ルアンナムター近郊のランテン族の少女。

で、行く先々で女性スタッフに質問を浴びせかける。

「どうだね、ラオスを旅しての感想は?」

「どうって、市場とか見てもハエがたかっててあんまり衛生的じゃないし、遅れてるって感じよ」

「食事だって、タイと比べたら高いうえに、おいしくないわ」

「それだけかい」(ガクッ)

「うん」

「あのさー、なんか他に気のきいた感想はないわけ? そこで生活している人の表情や様子がタイとどう違うかとか」

「別にー」

「水牛や素っ裸で走り回る子供たちの風景に、失われたよき時代のタイの面影を感じるなあとか、貧しくても少女たちの瞳は輝いてるぜ、とかさあ」

「そんなのあなたの思い込みよ」(ガクッ)

私としては山地民出身であるさくらのスタッフたちに、伝統文化の大切さを再認識し、自分たちが突き進んでいる文明社会の愚昧さについて真摯に反省し、民族としての誇りと品格を取り戻すべく決意を新たにしてほしいなどと期待していたのであるが。

ルアンパバーンに滞在中、夕方になって宿泊していたゲストハウスに、ラオ人の十代の美少女たちが大挙して入ってきた。ちょうど、このゲストハウスのレストランにタイ人団体ツアーが予約を入れていて、地元の中学生、高校生の少女たちがラオ族の舞踏をステージで披露するのだという。少女たちは、ゲストハウスの庭を楽屋代りに、お化粧や着替えを始めた。私は2階のベランダからその様子を眺めていた。

「えらいだろ。タイのワイルン(若者)たちが金と暇にあかせてパソコンゲームとかチャットとかケータイとかにうつつを抜かしてるときにだな、こっちの女の子は、こうやって民族衣装を着て伝統芸能でアルバイトをして親を助けてるんだよな、きっと」

などとさくらの女性スタッフに御託を述べていた矢先、ステージ本番10分前ぐらいになったときのことだった。

なんと、ラオ人のギャルたちがブラウスの胸ポケットからいっせいに携帯を取り出し、カバーを開け、一心不乱にキーボードを操作しはじめた。本番前に、友人や彼氏からのメールの最終チェックなどをしているのだろうか。ベランダから見下ろすと、暗闇の中で十数個の携帯の鮮やかなカラー液晶モニターだけが蛍のように妖しげに輝き、それはまるで近未来SF映画のような光景だった。

ラオスよ、おまえもか!

トップに戻る

2008年07月28日 「新作ドラマ完成」

今回の主演、ウィロート君とメーさん。

先日、寮生たちが自主製作のドラマを撮影した。構想1年、撮影約1か月の75分の大作である。

ドラマ作りといっても、特に予算があるわけではない。今はそうでもないけれど、今から20年ほど前まで「ビデオカメラおたく」(ホームユースではあるけれども10台以上買い替えた)であった私が、撮影に必要な機材をひととおり持っているということと、スタッフ、役者はすべて寮生でまかない、ロケ地は寮や学校の中、それにチェンラーイ市内の公園や友人宅など無料で使用できる場所、衣装はすべて自前もしくは日本から送られてきた古着の中からそれらしいものを選ぶといった超低予算での製作で、必要経費は車のガソリン代とビデオテープ代ぐらいのものである。

今回の言い出しっぺで監督を買って出たのは、スタッフで寮内の演劇クラブの顧問をしているカンポン・チャオワタナーサクン君。助監督は日本語も少しできる専門学校生のラダー・アタポンプーシットさん(モン族)。主演は高校1年のメー・センヌワンさん(タイルー族 )と大学生のウィロート・セイヤーン君(モン族)である。

さくら寮の子供たちがドラマを作るのは、7年前に撮った『ラック・タン・オンサー(温度差の愛)』以来のことである。あのときはナロンチャイ君という高校生の男子が監督・脚本をやり、私は撮影と編集を担当した。その作品は、チェンラーイに住むタイ人の上流家庭が舞台で、長男と二男の長きにわたる確執とその二人をめぐる恋の物語だった。

7年前と比べて時代の変遷を感じるのは、ビデオカメラがDVからHDV(ハイビジョン方式)に変わったこと、編集用機材がテープ対テープのリニア編集からパソコンによるノンリニア編集に変わったことである。

今回のドラマ『パラン・ヘン・ラック(Power of Love)』は、父親を交通事故で失った少女と、最愛の母親が不治の病に倒れた少年という、それぞれの家庭に大きな困難を抱えた男女が、入学したばかりの大学のキャンパスで運命的に出会い、誠実な愛を育てていくという、タイではありがちな青春ものである。目を覆いたくなるほどのストーリーの陳腐ささ台本の拙さは、子供たちの作品なのでしかたがないとしても、その発想の中に彼らが日々憧れていることや、世界観、価値観がいろいろ反映されていて、これはこれで興味深い。

珍しそうにビデオカメラをのぞきこむ新入生のワーサナーさん。

以下、子供たちのドラマに見られる顕著な特徴。

まず、1時間ちょっとの単発モノというのに、やたらに描かれる時代のスパンが長く、大河ドラマ仕立てになっていることである。「何ヵ月後・・」「何年後・・・」というタイトルがたびたび入り、二人が老人になったときの回想までついている。大学時代、不条理演劇とかアンチ・ロマンの文学で「物語の終焉」を叩き込まれた私としては、こういうあまりにドラマドラマしたものは「なんだかなあ」といった感じである。

ドラマの舞台設定は瀟洒な一戸建ての家によく手入れされた庭、乗用車をもったバンコクの上流の家庭である。どこをどう写してもズームアウトすると山や田んぼが写りこんでしまうチェンラーイのようなド田舎でロケしている(撮影中に牛や鶏の鳴き声が聞こえてきて何度もNGになった)のに無理すんなと言いたくなるのだが、このあたり、子供たちがふだん見ているテレビ・ドラマの影響をもろに受けている。日ごろからバンコク人およびバンコク的な文化にあこがれていることの証明である。電話や携帯電話を使うシーンがやたら頻繁に出てくる。このドラマでは10回以上登場する。これもタイのドラマ全般の特徴である。

それから、悪役と善役がはっきりとわかりやすく描かれている。サスペンスものでもないのに1時間のドラマの中で、人が3人も死ぬ。殺人1件、交通事故一件、ガンによる病死一件である。人が死なないと物語が進展しないかのようだ。

やたらセリフが多く、長い。演技の訓練をしていないから棒読みなのはしかたがないが、そこまで言葉でベタベタに説明しなくても、映像と編集の技でいくらでも説得する方法があろうに。(このあたりは基本的に演劇と映画の表現方法の区別がわかっていない感じ)

ホワイトボード製のカチンコをもつノンヌットさん。

これは役者をすべて子供たち自身で賄っているのでやむを得ないのだが、無理にへたくそなメイクで40歳のおばさんや70歳の老人にさせたりするので、どう見ても不自然で学芸会の演劇っぽくなってしまう。

今回は脚本から撮影にいたるまで、ほとんど子供たちの自主性にゆだね、私は技術的なアドバイスと編集作業に徹した。内容に注文をつけさせてもらうとしたら、単なるラブロマンスではなく、山岳民族やそれを取りまく社会の問題を提起するようなテーマで作ってほしかった。自分たちの現実の問題を素材にしてほしかったのだ。(いや、みな、恋愛こそが現実の問題なのだといわれそうだ)

もし私自身がさくら寮という場所やさくら寮生を使ってドラマを撮るとしたら、舞台は間違いなく奥深い山地民の村か、もしくは山地民の物語である。ロケ地も出演者も、素材の味をそのまま生かせるからである。山の17歳の少女は山の17歳の少女としてキャスティングするのが一番自然でリアリティーを感じさせるはずだ。しかし、寮生たちは間違ってもそんなドラマは作ろうとはしないだろう。「そんなの作って何が楽しいんですか」と、一蹴されそうだ。自分たちの生活そのまんまじゃ、単なるドキュメンタリーになってしまうし、つまらないからだ。このあたりからして、もう私と子供たちの距離は開いている。

子供たちはドキュメンタリーなどにさらさら興味はない。今さら山地民の役などやりたくないのだ。バンコクの上流家庭の令状や、大富豪の御曹司や、有能な医者になってみたいのだ。それは、自分以外のものになってみたい、現在の自分の状況を抜け出したいという、変身願望でもあるかもしれない。

それから、前回のドラマでも兄がアメリカ留学から帰ってくるという設定があったが、今回も主人公の母親が治療の困難なガンにかかって、アメリカに最新治療を受けに行くというくだりがある。(かれらにとって先進国としての外国は、残念ながら日本でなく、アメリカのようである)

いろいろ文句はつけてみたが、初めてのドラマ作りにしては子供たちの演技カンや小道具、メイクの手際のよさには感心させられた。それに、日ごろ漫然とテレビやVCDを見て受動的な娯楽、情報ばかりに浸っている子供たちにとっては、出来栄えはともなくも、こうしたクリエイティブな活動に挑戦してみるのはよいことである。

第2弾を作るのが楽しみだ。次は私が監督をやろうかな。

女生徒たちはディスコ・シーンではノリノリだった。

トップに戻る

2008年09月10日 「雨季の運動会」

開会式のアトラクションで出てきた寮生お笑いコンビ。

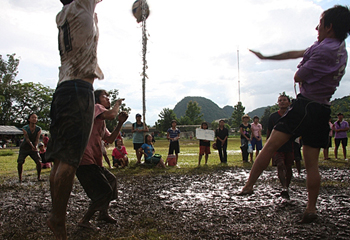

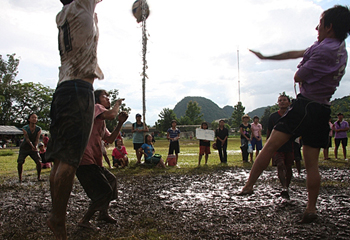

9月6日(土曜日)。朝8時。近くの小学校の校庭をお借りして、恒例の寮内スポーツ大会が開幕した。2日間にわたって、さくら寮生とエコホーム寮生、スタッフあわせて約165名が、青、黄、赤、紫の4つの色のチームに分かれて球技や陸上競技、ゲームなどにしのぎを削る。

しのぎを削るといっても、他の寮との対抗試合と違って、ふだんは寮内で同じ釜の飯を食う仲よし同士での戦いなので、どうしても闘争心というかモチベーションが希薄になりがちで、ムードは全体に生ぬるく、正直ここ数年は盛り上がりに欠けていた。

しかし、今年はいつになく寮生たちのテンションが上がっている。というのも、数日前から、東京の芝浦工業大学の畑聰一教授はじめ畑研究室の学生さんたち十数人が山岳民族の集落調査の拠点としてさくら寮に宿泊中で、休日を利用してそれぞれのチームに分かれてさくらの子供たちに交じって参加してくださることになったのだ。外部からのお客さんが加わり、しかもそれが年の近い若いお兄さん、お姉さんたちとなれば、子供たちもハッスルしないわけにはいかない。共同体にしても経済にしても文化にしても、やはり定期的に「外部の血」を加えないと活性化しないということだ。身内だけでちまちまやっていると、モノごとはじり貧になっていくばかりだ。

田植え風景ではない。風船渡しリレーのスタート。

9月初旬といえば雨期の真っただ中である。北部の各地では集中豪雨による洪水のニュースも入ってきている。この2日間の降水確率は100%との予想である。この日も朝から雨模様だった。しかし、なぜか8月から9月にかけてのスポーツ大会開催はさくらの伝統行事のようになってしまっている。

「なぜ、9月の雨季のさなかに運動会をわざわざやるんですか」と日本からやってきた畑教授も怪訝そうな顔をして私に質問される。もっともな疑問である。しかし、やがて展開される光景に、その疑問は溶解するであろう。雨期には雨期の楽しさがあるということがわかってくるのだ。

2日目も朝がたから激しい雨。たちまち校庭は田植え直前の苗代のような状態になった。雨水を含んだ芝生はやがて荒れてドロドロ、ヌルヌル地獄と化し、泥サッカーに泥バレーボール、泥タクロー大会である。ボールを追いかけては転び、シュートを打っては転び、ほとんど泥レスのような感じになる。開き直れば快感だ。

さて、芝浦工大とは、1991年にさくらプロジェクトが発足する以前からのおつき合いだ。畑先生が毎年学生さんとともに山岳民族の集落調査にこられ、私はそのたびに通訳兼コーディネーターとして村に入るようになった。それがきっかけでさくらプロジェクトが設立されたというわけだ。

その畑研究室も徐々にその研究のフィールドをマレーシアやネパール、ラオスなどに広げていったため、しばらくタイからは足が遠ざかっていた。学生さんもここ数年はほとんど訪れなかった。が、来年3月に畑先生が芝浦工大を退官されるということで、最後の調査地として、出発点となったこの思い出の地(?)タイを選ばれたのだ。

急きょ出現した競技。水中鬼ごっこ。

ひさびさにやってきた若い学生さんたちとの交流に寮生たちは大喜びだった。球技大会では、チームごとに寮生と学生さんたちが、ものすごい連帯感を育んでいった。ホールでの交流会でのコンサートも途中から学生さんと寮生がステージに乱入してディスコ大会になった。学生さんのほうもすっかりさくらっ子の素直さと笑顔が気に入ってしまったようだ。ちょっと美化されすぎていて面映ゆいが、学生さんたちがチェンラーイを去るときに私に託していった手紙の一部を紹介しよう。

「さくらのみんなへ。私は今回、初めてタイに来ました。正直、不安で、戸惑うこともありました。しかし、みんなの笑顔が私の不安をどうでもいいものにしてくれました。今では日本に帰るのが悲しいくらいです。さくらのみんなは本当にやさしく素晴らしい人間です、私はみんなから多くのことを学びました。本当に、本当にありがとう。タイにはさくら寮というところがあり、そこには素晴らしい子どもたちがいて、まるで夢のようなときを過ごせるところがあること。私はそのことを日本に帰ってみんなに話したいと思います。大人になったらぜひ日本にも遊びに来てください。それではみんなとまた会える日を心待ちにして、日本に戻ります」

「さくら寮生とスタッフのみなさんへ。2週間の間、このさくら寮ですごさせてもらいました。はじめは不安や戸惑いが大きかったですが、みんな、こんな僕に対して温かく、そしてすごくやさしく接してくれたのが、とてもうれしかったです。さくら寮にきてみんなと過ごした日々は、僕の今後の人生の糧となるでしょう。ここにいた日々は一生忘れません。思えば、いろんなことがありました。歓迎会で僕たちもステージに上がり、一緒に踊ったり、スポーツ大会のバレーボールで泥だらけになったり、みなで歌を歌ったりしましたね。なにげないさくらでの日常も含め、全部がかけがいのない思い出です。本当にありがとう。そして、三輪さん、カンポンさん、ミボヤイさんをはじめ、スタッフのみなさんには僕の一生分を使い果たしても返せないぐらいお世話になりました。それでもいつか恩返しをできるようになれたらと思います。最後にさくらの寮生とスタッフのみなさん、本当にありがとうございました」

泥の中のPK戦。

正直、私自身、学生さんたちがこんなにさくら寮にハマるとは予想していなかった。

一方で教授は、学生たちが予想外にさくら寮にのめりこみすぎて、村での調査のほうがおろそかになったのではと、やや渋い顔。学生さんたちに「悪乗りしすぎだよ、お前たち」と苦言を呈する一幕も。

学生たちが日本に去る日、寮生たちは涙、涙の見送りになった。

「おい、おまえたちそんなに愛情に飢えてたのかよ。まるでふだん、スタッフから愛されてないみたいじゃん。それに里親のかたとか、しょっちゅう訪問してくださってるのに」と私。

「だって、いつも寮に来るのは中年のおじさんおばさんばかりでしょ」と寮生のひとり。

そうか。どうりでおじさん、おばさんがきたときとはテンションが違うものな。やっぱ、ぴちぴちした若い人じゃないと熱烈歓迎とはならないのか。現金なやつらだ。

「でもな、お金を援助してプロジェクトを支えてくれるのはどっちかっていうと、そのおじさん、おばさんのほうだからな。そのへん、わかってんだろうな」と念をおしておいた私だが。

泥の中のバレーボール。

顔が似ている寮生と日本の学生。たちまち仲良しに。

リレー大会のアンカーも学生さん。チョー本気で走っていた。

トップに戻る

2008年10月28日 「14年ものの酔い」

古着配布風景

9月末、サブプライム問題とリーマン・ブラザーズの破綻に端を発した国際金融市場の混乱と世界恐慌寸前の景気の後退。その影響もあってタイバーツの為替レートも円高に傾いてきている。円建てで支援を受けているさくらプロジェクトにとってはありがいたい話じゃないかなどと内心ほくそえんだのは、経済に疎い素人の浅はかさがなせるぬか喜びであった。

金融危機の影響は思いのほか早く、しかも直接的にさくらプロジェクトにも現れた。

10 月なかばのある日、3年前からさくら寮生の一部が奨学金支援を受けているオランダのある財団から、突然のメールが届いた。

「親愛なるさくらプロジェクト様 非常に残念な気持ちでこの手紙を書いています。

この数週間世界の金融市場が大変な危機に瀕していることはご案内のことと存じます。証券市場は破壊され、多くの銀行は政府の援助を受けています。当財団も今回の金融危機から大打撃を受けました。我々の慈善事業は全て、投資からの金利でまかなってきました。これらの投資のかなりの元本が目減りすることは避けられそうにもありません。

以上の理由により、当財団の理事長は、フィリピン、タイ及びカンボジアの関連団体への資金の送金を直ちに停止するよう指示しました。

当財団は11月24日に理事会を開催し、今後の財団の運営方針を決定し、皆様との将来にわたる関わり方を決めることにしております。理事会の決定が下り次第、直ちにご連絡申し上げます」

嗚呼! さくらプロジェクトは年間予算の約15%をこの財団に頼っているのだ。これはかなり痛い。

さくらプロジェクトの支援者の中にも証券関係の仕事をしている人は多いし、趣味と実益を兼ねた株の儲けを利用して支援している人も少なくない。そういう人たちが、今後、支援を継続していただけなくなるという恐れも十分ある。まあ、不景気になれば真っ先に予算が切り捨てられるのは私たちのような活動の類であるのはわかっているのだが、本当に先の見えない時代になったものだ。

右からモン族のポンパンさんと畑先生

暗い話はこのぐらいにして、ちょっといい話を。

この夏、芝浦工大建築工学科の畑總一教授をはじめとする研究室の学生さんたちがさくら寮に滞在した話は前号で書いたのだが、今回のメインの目的はチェンラーイ県パヤメンライ郡のヤオメタム村というモン族の集落調査だった。

この村には14年前に同じ芝浦工大の畑研究室が調査にきており、今回はその後の集落変遷の追跡調査になるのだが、あのときは大学院生の神田君ほか 学部の学生2名が1ヶ月以上もお世話になった。

そのときホストファミリー として彼らの面倒をみてくれたのが、当時30歳そこそこで、新婚ほやほやだったポンパン・センチャンさんというモン族の男性だった。正直で礼儀正しく、とても頭がきれ、農業研修のため熊本にも1年ほど滞在したことがあるというだけあって、日本語もかなり達者である。

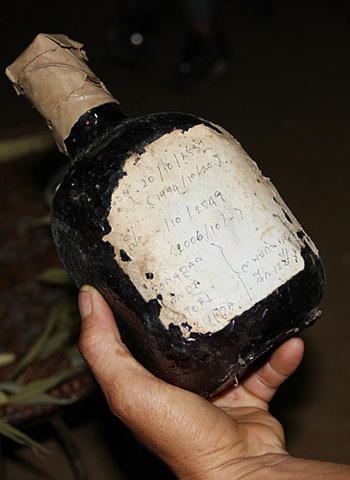

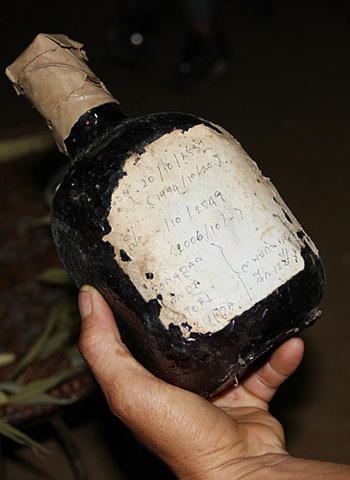

久しぶりに再会したポンパンさんも今は40代半ば。さすがに少し老けたけれども、日本語はそれほど錆びついていない。村に着いた最初の日の夜、畑研究室の面々十数名を前に、歓迎の挨拶もそこそこに、ポンパンさんは嬉々として古びた木棚の中から蜘蛛の巣と埃にまみれたウィスキーの瓶を出してきた。蓋はガムテープでぐるぐる巻きにしてある。中身はトウモロコシの焼酎だという。

「まあ、まずはこれをみなで飲みましょう。本当は神田さんと一緒に飲まなければならないのですが、もう14年もたって、彼も忙しくて来られないみたいだし、畑先生は神田さんの恩師だから、先生を代理人にすることを許してくださるでしょう」

14年前、ホームステイを通じてすっかり打ち解けたポンパンさんと神田君たちは、その別れの日、ある約束をしていたのだった。ポンパンさんの家で作った一瓶の焼酎を封印し、「12年後に再会したらこれをあけて飲みかわしましょう」とラベルに名前を刻んだのだ。確かにラベルには、1994年10月20日封、2006年10月開栓とある。つまりこれはアルコール度のかなり高いタイムカプセルである。

これが15年物の焼酎

この心温まるはからいにすっかり感動した私たちは、一口ずつ、時の流れをかみしめるように、その15年物の焼酎をまわし飲みした。それは酒の苦手な私にさえわかるほど、まろやかで深い味がした。涙もろくなった畑先生はまもなく酔っ払って高さ20センチの椅子から転げ落ちた。

歴史的な想像力をもてる精神というのは、教育と文化の産物である。

タイの人たちの多くは、よくも悪しくもまだ「現在」という桎梏の中に生きている。不確かな未来の感動や幸福よりも、今ことのときの快楽と充実を信じる。宵越しの金はもたないし、貯蓄にも熱心ではない。(もちろんそうでない人もいるが)数年後の未来さえを信じていない。今日の1万バーツと3年後の3万バーツ、好きなほうをあげるからどちらか選べと聞かれたら10人中9人は「今日の1万バーツ」を希望するだろう。そんな中にあって12年後に再会して酒を酌み交わそうなどという粋な心というか、人生における長いスパンの時間感覚をもっていたポンパンさんというのは、かなりすごいのではないかと思う。

さくら寮の子どもたちも、せめて10年後の自分の姿を想像しながら、勉学に励んでほしいものだ。

モン族の村で調査をする日本の学生たち

2008年11月28日 「訪問販売にご用心」

今年のさくら寮生記念撮影

ある平日の午後、二人のタイ人がさくらプロジェクトの事務所に入ってきた。ひとりは30歳代後半ぐらいの小太りの色黒の女。もうひとりは40代の体格のいい男だった。

ふたりとも国王を敬愛する黄色いシャツを着て、首から顔写真つきの身分証のようなものをぶら下げている。つまり、一見タイの公務員もしくは勤め人風のいでたちである。

女は応対に出た私の顔を見るや、なれなれしく私の名前を呼び、まるで昔から知っているような口ぶりでプロジェクトの近況などを聞いた。なんのことはない、私がスタッフに呼ばれて応接室に顔を見せるまでの1分ほどの間に、事務所の壁に貼られていた顔写真つきの組織図を盗みして私の名前と身分を確認してあっただけなのだ。 その一応きちんとした身なりとは裏腹に、女の物腰は見るからに品がなく、ずうずうしく、知性に欠け、口調も横柄である。いまどき、タイの地方役人でもこんな横柄な口の聞き方はしない。しばらく外で様子を見ていたもう一人の男があとからソファに腰をおろした。

ふたりはタイ観光○○協会からきました、と一枚のタイプされた文書を差し出した。上のほうにはガルーダのロゴ・マーク、最後には署名とサインがある。タイの行政機関などが発行する公式文書の典型的な書式で、タイの一般人民はこういう御触書文書を受け取ると「ははあ」とひれ伏しながら読まねばならないことになっている。最初はタイ政府観光局の関係の人かと思ったが、よくよく組織名を見ると、単なる民間団体のようである。

文書の内容と要件を簡単にまとめると「このたび来年の○月○日にチェンラーイの○○公園にて開催することになり、ついては、貴組織に賛同と協力をお願いしたく、つまりはこのイベントの入場券をまとめて買っていただきたい」というものだった。

入場券は1枚千バーツだという。バンコクあたりならいざ知らず、チェンラーイでは、一流ミュージシャンのコンサートだってそんな高い金をとらない。それを1枚だけでなく10枚まとめて買ってほしいというのである。1万バーツ! ようするにコンサートにこようがこまいが、協賛金というか寄付金をよこせという話である。

「あの、うちは貧しい山岳民族の子供たちを援助している民間組織ですから、観光関係のかたがたから寄付をいただくことはあっても、こちらから寄付をできるようなお金は…」と丁重に断ると、男はかばんの中から書類の束を出してきて、領収書の控えみたいなものをちらちらさせ、チェンラーイに実在するNGO組織の名前を列挙し始めた。

「このあたりでは、○○、××、△△、▲▲・・・すべての組織から協賛金をもらっている。まだ寄付を出してないのはさくら、あんたのとこだけだな」

本当かいな。うそに決まっている。もう最初の瞬間からこいつらのインチキくささは十分に見抜けてはいたが、あくまで対応は丁寧にというのがこちらでの基本。

「ああ、そうなんすか。でも、私個人の裁量じゃ、せいぜい200バーツぐらいまでしかご協力できないですよ。プロジェクトとしてまとまったお金を動かす場合は、スタッフ会議や日本事務局の承諾が必要なんです。200バーツなら、今、この場でお支払いしますよ」

そういうと、男はそんなはした金は受けとれないというように首を振った。そして威嚇的なドスの聞いた声で言葉を荒げた。

「あんたら、金もってるだろ。1万バーツぐらいの寄付、どうってことないじゃないか。わかってるんだ。あんたらの組織のことはよく調べてあるんだぜ」

「いやそう言われても、出せないものは出せないんですから。じゃあ、スタッフと相談して、後日、ご協力できそうかどうかをお答えするので、あなたがたのこの書類、預からせていただいていいですか。それに事務所の連絡先も」

ふたりはいら立っている様子だった。

「それはできない。今すぐに寄付ができないなら、書類は渡す必要ないだろう」

そういって男たちは私が手にしていた書類をひったくるように鞄に入れると、そそくさと帰っていった。帰り際、女性スタッフに「お前たちが寮を運営できないようにしてやるからな」という脅しのような捨て台詞を残していったという。

いうまでもなくこれは詐欺未遂である。まあ、ぎりぎりのところで犯罪性を免れるために、いざとなれば形ばかりのちんけなコンサートぐらいは開くのだろうが、集めたお金の大半がこのイベントに使われることがないのは明らかである。彼らは自分たちの身分や連絡先に関する証拠を何も残すことなく去っていった。本当にまっとうな組織で堂々と協賛金を集めているなら、名刺やパンフレット、連絡先のひとつぐらい残していくはずだ。

タイでNGOとして子供たちの支援活動や寄宿舎の運営をするには、社会開発人間保護省への申請が必要で、許可を得るにはさまざまな条件を満たさねばならない。私たち外国人ボランティアも長期滞在ビザを取得するためには数々の書類をととのえて申請し、ボランティア活動の許可証を発行してもらわねばならない。だからタイのお役人には低姿勢にならざるをえない。件の詐欺はこのあたりの私たちNGO組織の立場と心理を巧妙についたものである。案の定、後日チェンラーイ市内で開かれた山岳民族支援のNGOの会合の席で、この詐欺団の話題が出た。額の差はあれ、どこもけっこうやられていることがわかった。

さくらプロジェクトをはじめた18年前当時は、寮を訪ねてくる人といえば、学校の先生か寮生の保護者ぐらいのものであった。一般のタイの人との関わりなどなかったし、山岳民族の寮を訪ねてくるタイ人もまずいなかった。

しかし最近ではいろんな人がやってくる。インターネットでは自分たちのあずかりしないうちに個人や職場に関する情報がアップされているのだ。詐欺団のカモリストにも。

詐欺とまでは言わずとも、怪しげな訪問販売のセールスマンがずけずけ押しかけてくることも多くなった。

まずは消火器。「消防署のほうからきました」という日本にもある古典的な商法だ。寮には消火器の設置が義務付けられているので、なければ法令違反になると脅かして、法外な値段の消火器を買わされる。続いて、家庭用浄水器。 先日やってきた浄水器のセールスマンは、許可を与える前にあっというまに勝手に台所に侵入してきて、すでにとりつけてある浄水器のフィルターを分解し、これはもう使い物にならないからすぐに新しいものと交換したほうがいいと自社商品を勧め始めた。余計なお世話だと突っぱねると、逆切れした販売員はとりはずしたフィルターを元に戻すことすらせず、いまいましげに去っていった。 ほかにも万能掃除機、警報システム、衛星アンテナ…。すべてそうだとは言わないが、市販の商品の何倍もする上に品質も劣悪なものが多い。

NGO関係者のかたがただけでなく、タイのロングステイヤーの皆さんもどうか、突然の訪問者にはくれぐれも気をつけていただきたい。日本人を狙った寄付金詐欺、振込め詐欺、タイの役人や警察、税務署、公共料金徴収人などを語った詐欺がこれからも急増すると予想される。まあ、怪しい相手と感じたら、下手にタイ語がわかったふりをせず、日本語だけまくしたてて追い返すのが賢明かも。

本文とは関係ないが、11月にはNHKのハングル語講座にレギュラー出演されているタレントのノーマさん(右)も来寮。

2008年12月10日 「学力低下問題」

さくらプロジェクトで育てたひまわりの花が咲いた。

最近の青少年の学力低下問題は、世界共通の悩みかもしれない。

18年前からさくら寮の子供たちをずっと見ていて、どうも昔の寮生たちのほうが相対的に勉強熱心だったし、学力も今よりはるかに高かったように思う。単に気のせいにすぎないかもしれないと思っていたら、先日、子供たちが通う中学校の親しい先生と話す機会があって、その50代のベテラン教諭も、最近のタイの子供たちの学力低下は目を覆いたくなるような惨状だと嘆いておられた。やはりそうだったのか。

たとえば英語。

先日からさくら寮で、来年4月に日本に研修で連れて行く予定の高校1年の女子2名、MとNに日本語を教えることになった。その何回目かの授業のときに、人称代名詞や簡単な名詞、形容詞に続いて、すべての言語にとって疑問文の基本である、英語でいう「5W1H」というやつ教えこもうとした。

Who(誰が)What(何を)When(いつ)Where (どこで) Why(なぜ)How(どうやって)という5つの疑問代名詞や疑問副詞である。何語に限らず、これを知っていればさまざまな疑問文を構築することができる。のみならず「5W1H」は仕事するときや文章を書くときの基本でさえある。

ところが。

「英語の疑問詞には5W1Hってのがあるよね。え? 知らない? 学校で習わなかった? (5W1Hという教え方をするのは日本だけという説もある) まあいいや。じゃ、『誰』って英語でなんていう? 『どこ』は? 『いつ』は? 『なぜ』は? あれれれ。こっちが「タンマイ?」(なぜ)と叫びたくなった。

なんと二人とも「何」以外の疑問詞をひとつも答えることができなかった。これって語学会話で最初に頭に叩き込むべきボキャブラリー群じゃなかったか。

日本への研修メンバーに選ばれるぐらいだから、彼女たちは学校の成績はそこそこで、英語の成績も5段階評価でいうなら4ぐらいだったはずである。

タイの教育カリキュラムでは、英語は小学校低学年から教えはじめる。さくら寮の子供たちが通う学校でも小学校1年生から教えている。教科書も高価で立派なやつである。これだけ英語に力を入れていれば、中学生ぐらいになったらさぞや英会話なんかも上達してるんだろうなあと思いきや、恐ろしいことに「こんにちは」とか「おはよう」程度の挨拶しかできない子が圧倒的で、会話なんていうレベルではない。いったい9年間、どんな授業を受けてきたのだろうか。アルファベットさえまともに書けない子もいる。日本人も英会話は苦手だが、英文読解力に関してはタイの子どもよりもまだましだと思う。少なくとも語彙だけは数倍知っている。

スポーツ大会で自チームを応援する子どもたち。

それから数学というか算数のレベルもかなりお粗末。前述の寮生に日本語を教えていて、日本円とタイバーツの為替レートの話題になり、「今、100円で37バーツである。では1円は何バーツかな」という出題をしてみた。ここでいきなり1バーツは何円かという計算をさせても混乱するに決まっているから、まずは暗算でもできる単純な割り算からである。

ところがふたりとも、「うーん」と額から脂汗を流してうなったまま、5分考えてもまだ解答が出ない。(おいっ、100円で37バーツのとき、1円が何バーツかを答えるには単に100で割る、小数点をふたつ左にずらすだけでいいんじゃないのか。特に考えるようなことかよ)と内心で苛立ちながらつっこむが、みごとなまでに比率計算の概念のがわかっていない。ちなみにふたりの学校の数学の成績は5段階評価でいうなら4。シンジラレナーイ。

これって小学校5年生か6年生ぐらいの問題じゃなかったっけ。

だが、毎晩、学校から出された宿題をやっている寮生たちを見ている私は、なんとなく察しはついていた。彼らは学ぶということの本質をあまり理解していない。

教科書をノートに右から左へ書き写すこと、それがたいていの宿題の中身なのだ。そしてこれをきちんとこなして先生に提出した者がそれなりの成績をもらえるという仕組みになっている。通信簿の成績はいかに理解しているかを基準にしてではなく、いかに宿題や課題をきちんとこなしたかによって決められるのである。つまり全然わかってなくても、まる写しの宿題や先生のお手伝いをすれば、ご褒美としていい成績が与えられる。これじゃあ、理解というものからほど遠い。

まるでそれは、いかに深い悟りを得たかではなくて、どれだけ功徳を積んだかによって来世を保証されるというタイの仏教の考え方そのものではないか! (ちょっと譬えが強引すぎたか)

まあ、そうした努力や従順さを評価のポイントにするのもひとつの方法ではあるけれども、まじめにやることと、その教科をちゃんと理解しているかどうかということとはまったく別のことである。

子どもたちは「わかる」ということがどういうことかわかっていないし、学校の先生もまた、教えること、わかることの喜びを教える方法がわかっていないか、もしくはその努力を怠っている。このあたりがタイの学力問題のポイントではないかと思う。

子どもたちの学力低下は、皮肉ないいかただが、タイの経済成長によって教育を受ける機会の裾野が広がってきたというのも一因かもしれない。

少し前まで、山岳民族のような経済的に貧しい層にとって、教育のあるなしは死活問題だった。文字が読めなければ最低限の賃金労働にさえありつけない。中学、高校と進学するには親の負担も大変なものだったし、学力の面でも、大学まで進学するには厳しい競争に打ち勝っていかねばならなかった。だからみな、教育費を払ってくれる親の恩をかみしめながら、貧困を抜け出すために必死で勉強した。しかし、今では大学も林立し、有名国立大を高望みしなければ誰でも教育大学ぐらいには簡単に入れるようになった。大学も日本と同じでレジャーランド化しつつある。それから、ちょっとやんちゃをして学校を中退したりしても、バンコクなどの都会に出れば工場、建設現場などそこそこ働き口がある。いざとなれば、台湾や韓国への出稼ぎの道もある。どう転んでも、なんとかなるさというゆるい雰囲気が漂っている。昔ほど勉強に身が入らなくなるのもむべなるかなという感じだ。

なんだかタイの教育批判のようになってしまったが、これはタイだけのことではなく、日本の子どもの学力低下も深刻な問題とか。学力だけでなく社会知識も欠如し、考え方は幼稚化している。読書の習慣の消滅、インターネットや携帯などメディアや娯楽の多様化、ゲーム脳、ゆとり教育、さまざまな原因がいわれるが、人間がバカになりつつあるのは地球規模のことかもしれない。

なーんてえらそうなことを言ってしまったが、私も最近は簡単な暗算すらできないし、まったく新しいタイ語が覚えられないでいる。あ、それは単なる老化か。

12月初旬に行われたた親善スポーツ大会。綱引きもあった。

トップに戻る